Cybozu Circus Fukuokaで「40代の昭和マネージャーが語る!情報発信で挑むサイボウズの風土改革。」を見ました。

サイボウズが10年前離職率28%のブラック企業だった時代から在籍されている、昭和マネージャーのサイボウズ コーポレートブランディング部長の大槻さんが、なぜサイボウズが働き方をアップデートできたのか、どうやったら働き方改革が成功できるのかなどをツール、制度、風土から紐解かれていました。

売上が成長の踊り場(増加が鈍化する)で離職率28%(4人に1人がやめる状態に)。

2006年

男女を問わずに育休最大6年。

いつでも産休スタート。

これで出産理由での退職は0になった。

これを国や政府や社会がそうだからではなく、離職や採用の経営課題として取り組まれた。

2007年

選択型人事制度

場所と時間で9つに分類した働き方を選択できるようになった。

さらに分類化が進んで多様化したので、2018年5月からは働き方宣言制度。

自分で働き方を自由記述して宣言して、kintoneで全社に共有する。

そして、優秀な人がやめなくなった、優秀な人が来てくれるようになった。

介護や農業など場所や時間に制限のある人たちが働けるように制度を増やす。

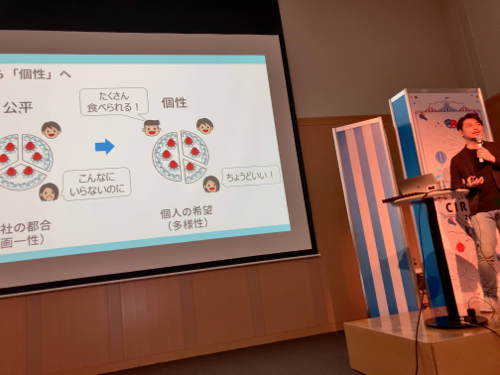

そもそも多様性は存在していたが、それを少数の制度の中で枠にはめていただけ。

存在していた多様性にあわせて制度を作っていけばいい。

そして「公平」を捨てて「個性」へ。

そんなことをしているうちに離職率は4%に下がった。

制度とツールと風土があったからサイボウズは働き方改革に成功した。

グループウェアの会社なので無意識に情報をオープンに共有する風土があった。

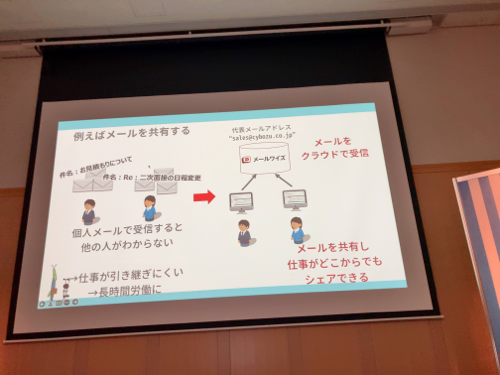

メールは宛先だけの情報共有。

これだとチームワークは生まれない。

なぜなら疑心暗鬼が生まれるから。

Googleのプロジェクトアリストテレスでも心理的安全性があるチームが成功していた。

みんなが同じ内容が見られることで心理的安全性が生まれる。

これありますね。

私はもともと気にしないたちだったので怖くないですが、密室で自分の言動が評価されてたり、気がついたときにはもう終わっていたりすることがあると、チャレンジを損ないますね。

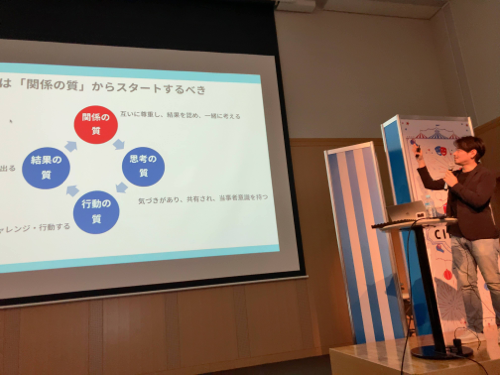

MIT ダニエルキム教授の成功循環モデル。

成功のために関係の質からはじめていく。

情報がオープンになっていれば、組織の自浄作用(マネージャーだけではなく、情報を見たひとたちがよくしようとする)が働く。

そして性善説ではなく、とにかく情報を開示する仕組みにこだわる。

もちろん個人情報、機密情報など非公開の情報はある。

でも情報を公開しようとする姿勢にこだわる。

だから「その情報は非公開にする必要があるか」を必ず自問自答する。

もしかしたらGPNからGPH(Happiness)になるかも。

歩いている人の顔写真分析や音声分析で機械的にできそうですよね。

もちろんそれだけじゃないとは思いますが。

メールワイズってメールの課題(情報共有できない、スレッド追いにくい)を解決してるんですね。

働き方改革を進めるコツは、

小さな範囲ではじめて成功体験を生む。

主体性が成功を生む。

従業員の幸福度が向上することで、チームワークへ向かっていく、結果生産性が向上する。

多様性を受け入れたことで、情報の見える化が進み、組織の自浄作用が進んだ。

「わがまま」を受け入れて会社が成長する。

もちろん無意味というかリスクや損失を伴うわがままはだめでしょうし。

制度として取り入れたもの(育休、働き方宣言、副業など)はやって良いものばっかりです。

良いものはやってみればいいんですよね。

やってみてダメならその制度がダメだったのか、やり方がダメだったのか、足りないツールはどうかなど見直せばいいんですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!

「AWS認定資格試験テキスト&問題集 AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル 改訂第2版」という本を書きました。

「AWS認定資格試験テキスト AWS認定クラウドプラクティショナー 改訂第3版」という本を書きました。

「ポケットスタディ AWS認定 デベロッパーアソシエイト [DVA-C02対応] 」という本を書きました。

「要点整理から攻略するAWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト」という本を書きました。

「AWSではじめるLinux入門ガイド」という本を書きました。

開発ベンダー5年、ユーザ企業システム部門通算9年、ITインストラクター5年目でプロトタイプビルダーもやりだしたSoftware Engineerです。

質問はコメントかSNSなどからお気軽にどうぞ。

出来る限りなるべく答えます。

このブログの内容/発言の一切は個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。

このブログは経験したことなどの共有を目的としており、手順や結果などを保証するものではありません。

ご参考にされる際は、読者様自身のご判断にてご対応をお願いいたします。

また、勉強会やイベントのレポートは自分が気になったことをメモしたり、聞いて思ったことを書いていますので、登壇者の意見や発表内容ではありません。

ad

ad

関連記事

-

-

Cybozu Circus Fukuokaで「真剣への覚悟ー成長期、停滞期、変革期を試行錯誤した、サイボウズ青野の経営者の道ー」基調講演を見ました

2022/3/15に開催されましたCybozu Circus Fukuokaに参 …

-

-

Cybozu Days 2021「WeWork Japanが kintoneの導入ショック期を越え、利用定着するまで」セッションを観ました

2021/11/1のCybozu Days 2021に来ました。 初日のみの参加 …

-

-

Cybozu Circus Fukuokaで「なぜ御社のDXは進まない?!DXを阻む壁を突破する方法。」を見ました。

サイボウズ営業本部営業戦略部の木地谷さんと船井総合研究所DX支援本部DX推進室の …

-

-

kintoneでEveryoneに権限が設定されているアプリをAWS Lambdaで一括チェックする

こないだ、kintone Cafeでユーザーが自由に作成している環境だと、どんな …

-

-

「kintone Café 大阪 Vol.14 〜モザイクなし!うちのkintoneはこれだ!〜」で登壇しました

「kintone Café 大阪 Vol.14 〜モザイクなし!うちのkinto …

-

-

「gusuku Meetup OSAKA Vol.1」に参加させていただきました

前回のkinotne Cafeの懇親会でふと言った「gusuku Meetupっ …

-

-

kintoneのアプリ管理の情報をkintoneで作ったアプリ管理アプリに格納/更新する

kintone Advent Calendar 2017の参加記事です。 課題 …

-

-

kintoneの一覧に表示されているレコードのフィールドを更新する

kintoneで一括でレコード更新をするときに、書き出して、CSVの値を修正して …

-

-

Cybozu Circus Fukuokaで「経営者が語る。 70人の鉄工所が、kintoneで「見える化」第一歩を踏み出してみた。」を見ました。

工場長頼みだった工程管理の見える化をkintoneで実現された乗富鉄工所乘冨さん …

-

-

kintone Café 大阪 vol.11で登壇しました

kintone Café 大阪 vol.11「kintoneと色々つないでみる …