AWS Backupで取得したAMIとスナップショットの削除

2020/06/09

個人で使っているAWSリソースの断捨離をしてました。

Cloud9も複数アカウントに乱立してましたので、数ヶ月使っていないのを、Delete!Delete!Delete!です。

ここ数年、AWSのリソースは、削除する最終確認で、「Delete」って入力させたり、リソースIDを入力させたり、「これを削除」って日本語で入力させたり、面白いですね。

統一感のない感じが、2ピザチーム的なのを妄想させますね。

さて、あるCloud9のEC2インスタンスがやたらとAMIを作ってたので何かと思ったら、AWS Backupで定期作成していました。

検証も兼ねてそんなことをした覚えがあります。

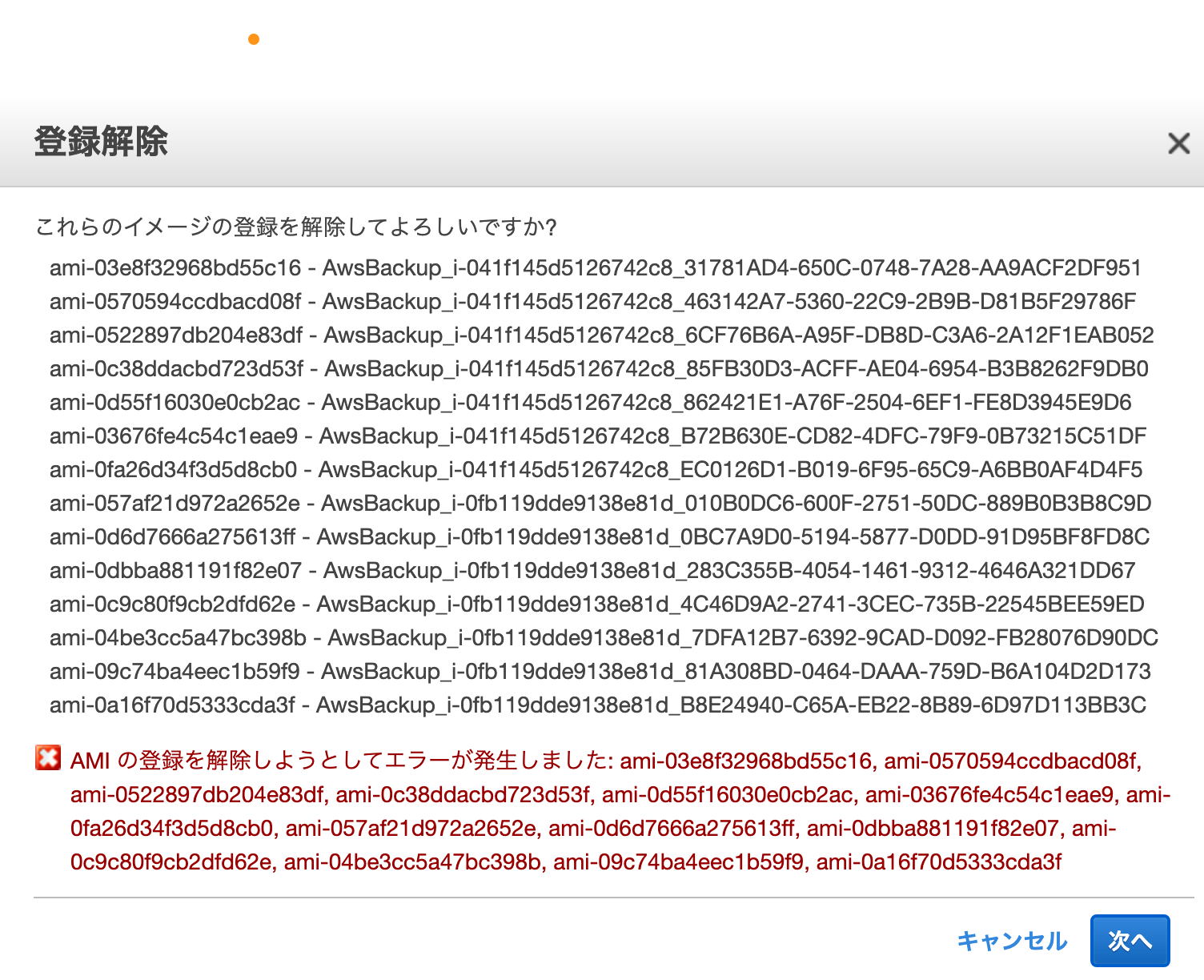

バックアップルールとかバックアッププランとかを削除してとりあえず止めまして、AMIを登録解除しようとすると、

登録解除できませんでした。

AWS Backupから作ったからそっちから消さないとなのか、バックアップボールトの復元ポイントから消してみました。

バックアップボールトを選択して、

復元ポイントを選択して、削除!削除!削除!です。

AMIの登録解除だけではなくスナップショットもきれいに消えました!

もう戻せません。

大丈夫、もう過去は振り返らないです。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!

「AWS認定資格試験テキスト&問題集 AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル 改訂第2版」という本を書きました。

「AWS認定資格試験テキスト AWS認定クラウドプラクティショナー 改訂第3版」という本を書きました。

「AWS認定資格試験テキスト AWS認定AIプラクティショナー」という本を書きました。

「ポケットスタディ AWS認定 デベロッパーアソシエイト [DVA-C02対応] 」という本を書きました。

「要点整理から攻略するAWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト」という本を書きました。

「AWSではじめるLinux入門ガイド」という本を書きました。

開発ベンダー5年、ユーザ企業システム部門通算9年、ITインストラクター5年目でプロトタイプビルダーもやりだしたSoftware Engineerです。

質問はコメントかSNSなどからお気軽にどうぞ。

出来る限りなるべく答えます。

このブログの内容/発言の一切は個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。

このブログは経験したことなどの共有を目的としており、手順や結果などを保証するものではありません。

ご参考にされる際は、読者様自身のご判断にてご対応をお願いいたします。

また、勉強会やイベントのレポートは自分が気になったことをメモしたり、聞いて思ったことを書いていますので、登壇者の意見や発表内容ではありません。

関連記事

-

-

AWS Summit 2017 Tokyo Day2 開場~基調講演

昨年に引き続き今年もAWS Summit Tokyoへ行ってきました。 朝一の新 …

-

-

AWS Global Acceleratorでアクセラレーターを作成する

バージニア北部、東京、大阪のEC2インスタンスをエンドポイントにして作成してみま …

-

-

クロスリージョンでEFSをマウントしてみる

ニーズがあるかどうかはさておき、クロスリージョンでのEFSファイルシステムをマウ …

-

-

EC2:RunInstances APIにリクエストしてEC2インスタンスを起動(署名バージョン4、Postman)

AWSのAPIリクエストってHTTPでもよかったですよね?って思って、確認のため …

-

-

「JAWS-UG in AWS Cloud Roadshow 2017 大阪」で運営をしました

AWS Cloud Roadshow 2017 大阪のナイトイベントで、「JAW …

-

-

ECR(Amazon Elastic Container Registry)にコンテナイメージをアップロードする

「Pandocサーバーのコンテナイメージを作成する」で作成したイメージをAWS …

-

-

EC2 Image BuilderでRocket.ChatのAMIを作って起動テンプレートを更新しました

EC2 Image Builderの練習をしようと思い、Rocket.Chatの …

-

-

Lambdaバージョンとエイリアスとトリガー

Lambdaのバージョン、エイリアスにはそれぞれ別のトリガーが設定できます。 上 …

-

-

AWS Lambda(Python)でDynamoDB テーブルを日次で削除/作成(オートスケーリング付き)

この記事はAWS #2 Advent Calendar 2018に参加した記事で …

-

-

サイトのHTTPステータスを5分おきにチェックして200以外ならSlackに通知する

すいません。ここ最近出費が重なりまして、某監視サービスのプランを有料プランからF …